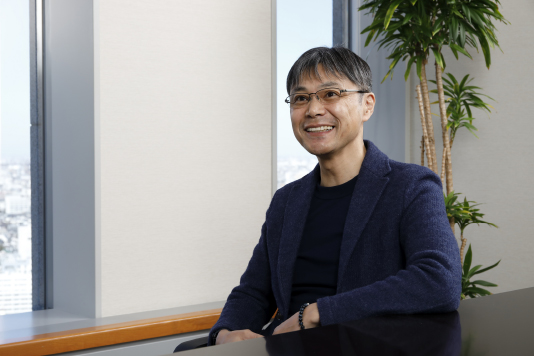

今回のキーマン

MASAKI GONDO

権藤 正樹

eSOL代表取締役社長CEO兼CTO

プロフィール

| 1996年 9月 | エルグ株式会社(現当社)入社 |

|---|---|

| 2010年 1月 | 当社技術戦略室長 |

| 2012年 1月 | 当社技術本部長 |

| 2017年 3月 | 当社取締役技術本部長 |

| 2022年 1月 | 当社取締役ソフトウェア事業部長 |

| 2022年 3月 | 当社専務取締役ソフトウェア事業部長 |

| 2025年 1月 | 当社専務取締役CTO |

| 2025年 3月 | 当社代表取締役社長CEO兼CTO(現任) |

見どころ

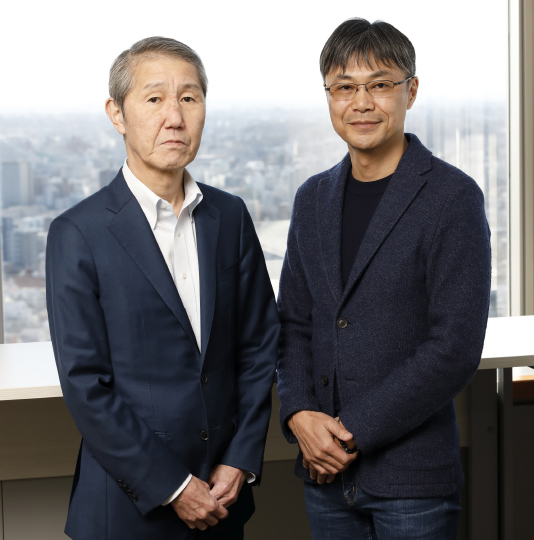

当社は5月に創業50周年を迎えますが、3月に就任する新たな代表取締役社長のもとでさらなる成長を目指してまいります。

今回の対談では、新社長の権藤と前社長の長谷川が、これまでの成長の振り返りをはじめ、代表取締役社長交代の経緯や今後のeSOLについてなど、それぞれの立場から個人的な思いも含めて語り合いました。